作者|李赓

2021年,比亚迪上演了中国汽车市场的销量增长“奇迹”。

2021年国内众多汽车品牌中,只有极少数实现了销量正增长,剔除掉起步规模较小的特斯拉,比亚迪凭借高达75%的销量提升,在所有汽车品牌中表现最为突出。依靠销量的显著提高,比亚迪也从上一年中国市场排名第16位,大幅攀升至第8位。

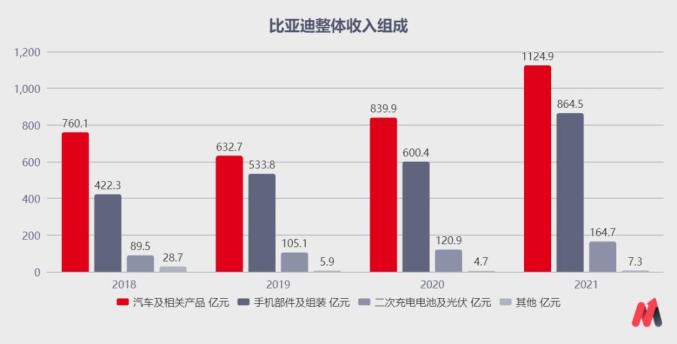

汽车板块销量提升百分之七十五,营收增长百分之三十三点九,消费电子代工这个传统支柱产业也取得显著突破,营收增幅达到百分之四十四,创下近些年新高,这两个核心板块共同推动比亚迪全年总营收创下历史新高。

令人遗憾,比亚迪在2021年实现的显著扩张并未转化为最终的盈利,39%的总营收增幅仅带来了15%的毛利和1.4%的扣非利润,这两个数据分别比去年同期减少了33.7%和48.8%。考虑到汽车行业在当年承受了诸多原材料及供应链的压力,这样的表现实在令人失望。比亚迪的市净率现在为7.23,显著超过了汽车行业整体平均的2.25倍。

公众目光所集中的商品热销,促使比亚迪在最近一个年度(其2020年业绩数据于三月末披露)股价接近增长了四成,期间2021年11月上旬曾一度飙升到原值的二分之一还多。尽管2021年股价录得可观增长,2022年的市值波动却十分稳定,这一点与盈利状况、市净率相比较呈现出显著反差。

比亚迪最近出了什么状况?2021年为何其汽车业务销量激增?为何公司整体经营状况有所改善,但最终盈利却有所下降?当前比亚迪的运营状况是否正常?有无潜在的风险正在显现?

二零二一年营收大幅提升,比亚迪经营情况怎样?妙投为您剖析。该文系妙投付费专区的文章,会员可免费获取完整内容。

接下来我们就从各个角度来整体分析一下。

终于“守得云开见月明”的新能源业务

去岁三月,于妙投深案例文稿中,我们曾对彼时比亚迪展开多项剖析。二零二一年第一季度及此前的比亚迪,遭遇了极为棘手之境:其新能源汽车销量尚不及同品牌燃油车。

许多人未曾预料到,比亚迪的电动汽车业务仅经过四个季度便完成了根本性的转变。2022年1月至2月期间,比亚迪共售出18.15万辆电动汽车以及5000辆传统燃油车,其新能源汽车的市场份额迅速从去年的52.6%跃升至97.3%。这一系列高速增长的销量数据,反映出比亚迪在2021年新能源汽车乘用车领域取得的显著成就。

比亚迪没有隐瞒自己的策略,在销售宣传材料中清楚地展示了新能源乘用车增长的关键,那就是采取双管齐下的方法,特别是在纯电动车型之外,大力拓展插电式混合动力车的市场,凭借新能源车产品吸引了原本属于燃油车市场的消费者。

如果对比亚迪有比较深的认识,可能会感到不解,这家公司制造新能源车并非初出茅庐,生产混合动力汽车也不是首次尝试,回顾其发展历程,比亚迪的首款新能源车是2008年日内瓦车展上亮相的F3 DM。为何比亚迪的混合动力技术会突然取得突破,为何当前效果显著而过去却不然?两个问题的答案相同,均为2021年比亚迪纳入产品并推出的“DM-i”技术。

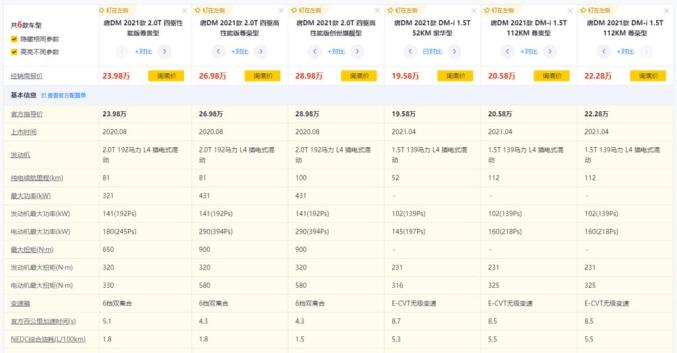

比亚迪原先那种不带英文后缀、仅有数字后缀(比如2.0、3.0)的“DM”产品系列,基本上就是在传统燃油车上加装一块电池,目的是让车辆的整体性能超越同级竞品,等到“DM-i”路线明确之后,这个系列就被更名为“DM-p”,专指性能提升的路线。

所谓“DM-p”的功能在于叠加动力,而“DM-i”的功能则是组合了削减与放大:发动机的容积普遍缩小,原先需要配备的多级变速箱改用单一齿比的直接传动装置,燃油引擎只在非常特殊的情形下才贡献驱动力,其余时间完全依靠电机工作,承担了许多本该由内燃机负责的运行状态,从而间接降低了能源消耗。

运用多种技术手段的精简和设定上的改进,使得“DM-i”最终获得了更亲民的价位,其动力系统相比DM-p更为简化,同时仍能展现出超越传统汽油车的驾驶体验,因为电动驱动具备相应优势,并且它在燃油消耗和行驶距离方面都显著优于汽油车和DM-p。

以比亚迪旗下广受欢迎的中型SUV“唐DM”为例,全新DM-i系列入门价格下调了将近四万元,但百公里内提速依然比同档次汽油车快一至两秒,NEDC测试的用油量低于六升(普通中型SUV汽油车耗油量通常从十升算起)。这些改进共同造就了比以往DM车型更突出的整体竞争力。

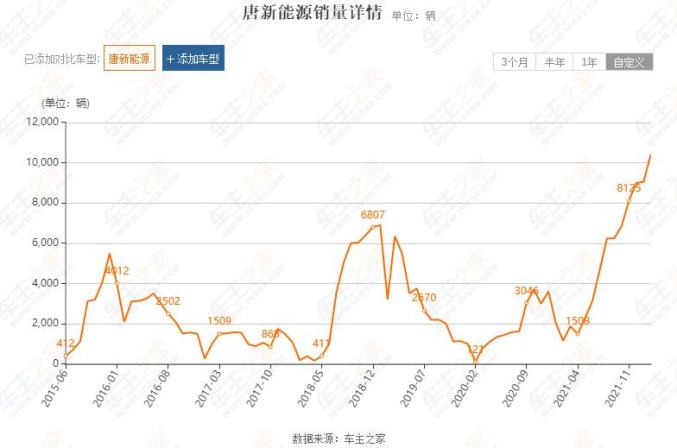

针对燃油车领域普遍存在的消费需求,比亚迪唐这类标志性车型借助DM-i技术的推动,实现了显著的市场活力提升,2022年销售记录创下历史新高,这一成绩甚至超过了该车型2018年首次进行改款后的首次上市销量水平,秦PLUS、宋PLUS、唐DM这三种车型共同构成的“DM-i”系列,在销量表现上全面超越了原先备受瞩目的“汉”车型,成为比亚迪当前市场拓展的重要驱动力。

比亚迪之所以能率先探索出“DM-i”这一创新路径,其新能源汽车领域深厚的技艺沉淀和全产业链整合优势发挥了关键作用。以承担车辆主要动力输出的电机为例,当前对驱动性能、散热效果等方面的标准已远超以往水准,而比亚迪恰恰具备自主研发全球顶尖驱动电机的实力。

比亚迪已经成功开拓市场,并且赢得了消费者的信赖,中国新能源汽车领域很可能将掀起一场强劲的全新混合动力热潮。它们的动力电池容量有限,电动续航距离不理想,整体性能表现平平,不过对购买者而言花费更少(运营费用更低),同时有助于减少交通领域的能源消耗,实现多方共赢、兼顾效率与效益的均衡状态,有望冲击传统汽油车“基础需求+性能提升”(小型车+中型车,2021年国内相关销量达1500万辆)的广阔市场格局。

必须留意,比亚迪的竞争对手们已经率先发难。国产汽车厂商们认清了混合动力这一新兴机遇,纷纷开始布局,长城的“柠檬混动DHT技术”、长安的“蓝鲸iDD系统”、吉利的“雷神动力架构”都已从理论阶段进入实际应用。尽管这些技术不如比亚迪完善,却足以对比亚迪的垄断优势形成挑战。从积极方面分析,比亚迪的混合动力车型可能将保持其竞争力直至2023年岁末,但若从消极层面考虑,这种优势或许仅能持续到2023年初。

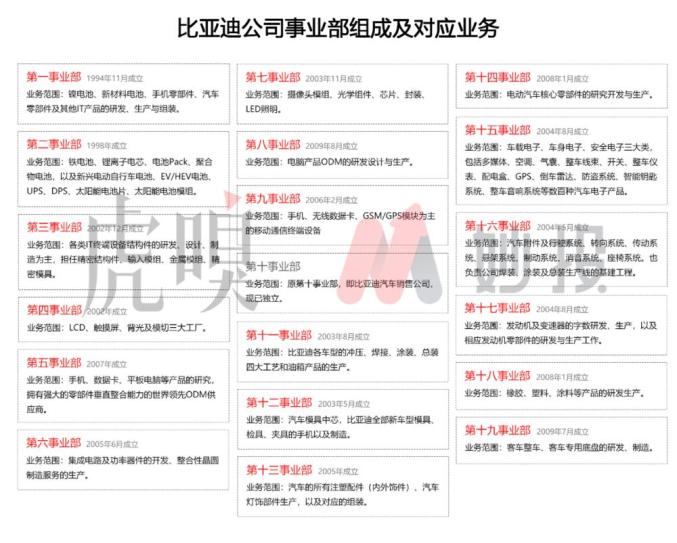

低效,比亚迪绕不过的老大难问题

去年深案例里,我们剖析过比亚迪的运作效率难题。起初,为满足造车各方面需求,及掌握动力电池等关键核心技术,比亚迪构建了极为繁复的内部体系。这种体系虽助其达成了其他车企难以做到的深度垂直整合,并获取了正向效益,却也因此导致了自身管理上的低效。

还没有评论,来说两句吧...