在炎热的天气里,新能源车辆遭受着高温的考验,车主们对于这种状况何时能够得到改善,不再感到恐慌,这是一个亟待解决的问题。图片由视觉中国提供。

2022年上半年,新能源汽车销量走势碾压传统燃油车。

今年上半年度,我国新能源乘用车的零售数量攀升至224万辆,这一数字较去年同期增长了131%。面对燃油车市场整体销售疲软的现状,新能源汽车却呈现出强劲的增长态势,仿佛在逆境中奋勇前行。

尽管新能源车型的销售成绩相当出色,然而,实际驾驶感受似乎并未因此得到显著提升。特别是在最近,一些城市遭遇高温天气,众多车主纷纷表示,他们的新能源车在酷热中承受着“烘烤”,这不仅影响了驾驶体验,也降低了出行的便利性。

有车主戏言,过去因续航不足、低温衰减等问题而被称为“电动爹”的新能源汽车,在酷暑难耐的夏日里却一改往日形象——变成了“电动爷”,众多车主对其呵护备至(既不敢让其受冻,又不敢让其暴晒)。在平日出行和充电过程中,车主们也是小心翼翼,唯恐不幸遭遇“自燃”的悲剧。

然而,在多数人的认知里,新能源汽车不都是偏好温暖气候而非寒冷的吗?那为何在酷暑难耐的夏日,它们却要承受如此严酷的“烘烤”呢?

持续的高温天气,又会对车主的用车体验产生什么影响?

频发“自燃”吓坏车主

“开车出一趟门,人感觉都快融化,就更别说车了。”

尽管近期陆陆续续地下了几场雨,然而提及前几日的40度高温,杭州市的肖先生仍旧感到心有余悸。

懂懂笔记得知,在购置新车的前一年,他进行了详尽的调研。他发现,相较于三元锂电池,磷酸铁锂的能量密度确实较低(意味着续航里程较短),但其热失控温度却显著更高。基于这一考量,他最终决定购置一辆配备磷酸铁锂动力电池的纯电动汽车。在他看来,对于家用车而言,安全性远比续航里程来得关键。

七月初,杭州正式步入夏季,高温天气逐渐显现,然而由于车辆配备的是铁锂电池,我并未对此事过分关注。众人皆言铁锂电池不易发生热失控和自燃,车辆也就日复一日地暴露在炽热的阳光下。

但是偶然看到的一则新闻,让肖先生开始后怕了起来。

观看短视频时,他发现一些在上半年发生自燃的新能源汽车,它们所使用的电池正是以安全性闻名、被誉为不会“失控”的磷酸铁锂电池。因此,他每天上下班时,都不敢随意将车辆停放在停车场,更不敢让车辆暴露在炽烈的阳光下。

肖先生透露,他几乎每天早上不到八点便抵达公司停车场,争相将车辆停放在树荫覆盖的区域。他解释说,这或许是因为新能源车自燃事件频发,再加上华东地区天气持续高温,使得停车场里那些树荫下的凉爽停车位,成为了新能源车主们竞相争夺的目标。

根据国家应急管理部消防救援局提供的数据,2022年第一季度,我国接收到的关于新能源汽车火灾的报案总数达到了640起,这一数字与去年同期相比增长了32%,显示出较明显的增长趋势。

今年第二季度我未能获取相关数据,然而我坚信随着夏日的到来,新能源汽车自燃事件的数量将会上升而非下降。在短视频和资讯平台上,此类新闻推送屡见不鲜,实在令人感到担忧。

肖先生面带苦笑,言辞中透露出一丝无奈,他不禁自言自语,不知是平台的大数据系统察觉到了他驾驶新能源车辆的身份,还是其他原因,总之,那些关于车辆自燃的新闻推送,确实让他感到十分惊恐。

同样地,新能源汽车自燃的潜在危险使得南京的混动新能源车主小唐每日都生活在提心吊胆之中。

我这车搭载的是被称作“暴躁”的三元锂电池,听你这么一说,不禁让人心生畏惧。小唐向懂懂笔记透露,他深知三元锂电池相较于磷酸铁锂电池来说更为易损,因此在日常驾驶中,他总是格外小心,生怕车辆在行驶途中发生碰撞或刮擦。

然而,在不久前的上周,一个名为《三元锂电池为何被淘汰》的报道在本地车友交流群中广泛传播,迅速引发了热议。

在新闻报道中,国家能源管理部门对于防止电化学储能电站发生火灾事故,制定了一系列具体规定:要求大型电化学储能电站禁止使用三元锂电池。

尽管谈论的是储能领域,但身为(三元锂电池)车主的我内心也感到不安。为了规避极端高温天气可能引发的火灾风险,我不惜投入大量资金,在地下车库租用了停车位,将我的爱车进行了全面保护。

由此可见,人们通常认为“偏好温暖而非寒冷”的新能源汽车,在酷热难耐的夏日,其使用体验并不稳定。

新能源汽车在网络上频繁发生的自燃事件,让不少车主感到焦虑和担忧,这或许只是新能源车使用过程中诸多痛点的一个缩影。在烈日下,车主们究竟该如何消除对自燃的恐惧呢?

夏季充电要挑时机?

“纯电动汽车能舒舒服服驾驶的季节,或许只有春天和秋季了。”

宁波的李晓楠(化名)因持续的高温天气而感到懊悔,当初选择了新能源汽车。他向懂懂笔记透露,自夏初以来,汽车论坛和车友群中关于新能源汽车自燃的消息层出不穷。

与此同时,有关新能源车在夏季的保养和驾驶注意事项的相关内容也在持续增多。

许多意见提出,在夏季使用纯电动汽车时,最好采用慢速充电方式,即便是采用快速充电,也应避免将电量充至满格,80%的电量就足够了。这样做不仅能有效减少车辆自燃的可能性,还能对动力电池起到保护作用,从而延长其使用寿命。

欧阳明高院士是中国科学院的院士,他曾提到,经过对新能源汽车事故的详细分析,结果显示,在充电过程中发生的事故数量最多,这一比例高达29%。

随着夏天的到来,一些城市遭遇了持续的炎热天气,这让包括李晓楠在内的众多新能源车主对充电过程中可能存在的安全隐患感到忧虑。

过去一个半小时的快充便能将车辆电量充满,而现在李晓楠只能充至八成左右,“由于没有慢充的条件,车辆快充后续航里程大约在80%左右,一旦电量降至20%以下便需再次充电,原本410公里的续航里程,实际上只能行驶约250公里。”

即便如此,从理论上的续航数据来看,他每天的往返路程大约有50公里,而且周末休息两天,似乎也能够实现一周一充电。但李晓楠无奈地指出,如果在行驶过程中开启空调,车辆的实际续航里程将远远低于250公里。

尽管电动车空调在制冷模式下并不像在冬季开启制热或为电池加热那样耗电,但依旧会对续航造成一定影响。夏日驾车出行,若不开空调,车内环境实在难以忍受,仿佛置身于蒸笼之中。至于空调运行所消耗的续航里程,这一数据并未包含在官方公布的续航里程数值之内。

专业汽车媒体曾进行过相关实验,结果显示,在夏季使用电动汽车开启空调制冷功能,其续航里程将减少大约8%至15%。换言之,若一辆标称续航能力为400公里的电动汽车开启空调,实际行驶里程将减少32至60公里。据我计算,若车辆持续使用空调制冷,续航里程将减少约50公里。

初春和深秋时节,这样的纯电动汽车一周只需充电一次,然而一到夏天,充电周期便缩短至四天。夏天给车辆充电,对李晓楠来说,无疑变成了一件令人烦恼的事情。

夏季用车手册指出,车辆应尽量避开高温时段进行快速充电操作。“目前,我仅敢在夜间外出进行快充,夜晚气温较低,充电时心情也更为安定。”

李晓楠直言,晚间为新能源汽车充电不仅能有效减少车辆自燃的可能性,还能避免人们在充电过程中遭受中暑的困扰。然而,持有这种观点的车主并不在少数,每当夜幕降临,附近的充电站点常常会因为车辆过多而变得拥挤不堪。

业界专家指出,尽管新能源车型的销量呈现上升趋势,自燃事件也有所上升,然而,依据最新数据的分析,新能源车自燃的比例仅为万分之零点零一(0.01%),这一比率仍然低于燃油车的0.01%至0.02%。

新能源汽车的自燃风险极低,然而为何不少车主对新能源车辆仍存有恐惧心理呢?

各种原因加深车主误会

有人指出,相较于那些历经百年不间断发展的传统燃油汽车,新能源汽车只是近几年来才迅速崛起并壮大。不论是国际市场还是国内市场,新能源汽车均被视为一种新兴的产业形态。

所以,一旦新能源车辆遭遇自燃,哪怕是微小的缺陷或疏忽,都能迅速吸引主流媒体和公众舆论的关注。特别是与燃油车自燃事件相比,新能源车辆自燃事件更容易成为焦点,并在网络上持续引发广泛的讨论和热议。

周廷(化名)认为,媒体和舆论对新能源车自燃事件的广泛关注和深入讨论,仅仅是导致消费者和车主对自燃现象产生恐慌情绪的众多因素之一。然而,更深层次的原因在于,事故的调查过程以及后续的处理结果往往缺乏透明度和公开性。

在多数情况下,新能源车企业担心自燃事件损害其品牌形象和声誉,因此一旦发生此类事故,他们通常会迅速开展大规模的公关活动,以防止事态进一步恶化。随后,他们会在不引人注意的情况下进行调查,试图弄清楚事故发生的真正原因。周廷透露,这种处理类似事故危机的方式,已经成为了新能源车企业之间心照不宣的惯例做法。

当然,为了避免类似事故的再次发生,汽车制造商们必定会进行详尽且周密的调查,以探究事故的根本原因。此外,他们还将对相同型号和配置的车型进行彻底检查,以确保这些车辆不存在类似的安全隐患。

然而,不论事故的最终结果如何,亦或是处理事故的具体措施,车企通常都不会将这些信息公开透露。

关于事故涉及的车辆所有者,绝大多数人在获得车企充分的补偿后便了结此事,一旦满意,便会保持沉默。他向懂懂笔记透露,只要车主从车企那里获得了满意的后续赔偿,公众舆论便会平息,而若公开事故的具体原因,则可能引发进一步的负面舆论,其风险同样不容忽视。

因此,绝大多数新能源汽车企业往往采取隐秘的方式对问题进行调查和赔偿,力求将重大问题化小,小问题消解。

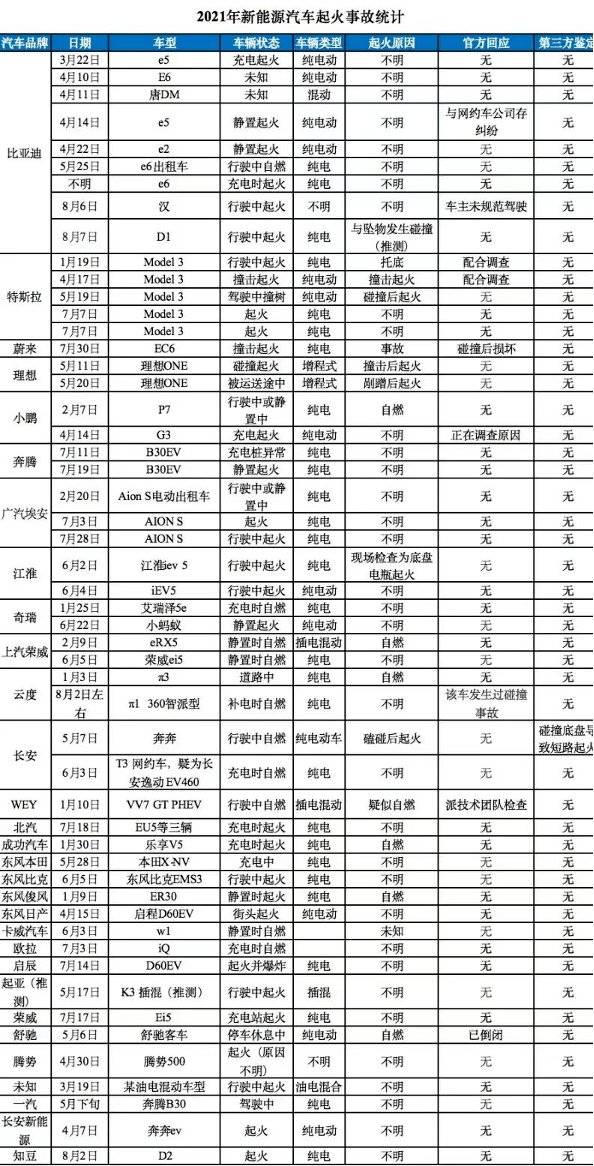

某些机构对2021年新能源汽车发生的火灾事故进行了统计,结果显示,在这些事故中,车企仅对不到四分之一的事故公布了火灾原因的最终调查结果。至于官方对事故后续处理的正面回应,更是寥寥无几。

车企虽然力求维护自身声誉,然而在消费者和车主看来,车辆自燃却成了一桩难以追查的悬案。他们只知道车辆发生了火灾,却对火灾发生的原因一无所知,对于后续的处理结果同样一概不知,自然会产生恐惧感。周廷无奈地表示,新能源车行业事故调查的不透明机制,无疑给新能源车主和消费者心头笼罩了一层难以消散的阴霾。

随着时间推移,无论是普通消费者还是新能源车车主,都对那些“未知”的自燃事故产生了深深的恐惧感。

面对日益增多的自燃事件调查结果难以获得,驾驶者在日常行车中,常常不得不依赖自身的谨慎态度和稳扎稳打,以此来减少事故发生的风险。

小结

新能源汽车作为新兴事物,自然存在一些不完善的风险,然而,当消费者和车主在阅读相关新闻报道后,他们理应获得一份安心——即事故的彻底调查结论和妥善的处理措施,而非一连串悬而未决的谜团。

汽车制造商不仅要加大研发投入和精力,致力于提升动力电池和BMS系统的安全性和稳定性,同时还要关注新能源车辆自燃事故的减少,并重视消费者基本的知情权。毕竟,若总是隐瞒不报,新能源汽车的自燃风险不会降低,而交通安全问题也必须公开透明,以消除隐患。

还没有评论,来说两句吧...