这本传记里,外滩君特别关注的部分,其实是关于马斯克从小到大的经历。

究竟是什么造就了马斯克,让他成为如今的模样?他登上了世界财富之巅,展现出惊人的创造力,虽然他的成就难以模仿,但或许仍能为普通人提供一些借鉴。

一个内心孤独的男孩

那个年代是20世纪80年代,马斯克在童年时,常常感到形单影只。

幼儿时期,他多数光阴在迷迷糊糊中度过,无法领会旁人话语。他思索时,仿佛所有感知都停摆,有种与世隔绝、漠视周遭动静的毛病。

非凡的禀赋,也令他的交际遇到阻碍。他难以容忍他人的“愚钝”,自求学开始,便几乎无人为伴,逐渐变得落寞且心情低落。

而童年经历中的创伤,进一步加剧了他的孤独感。

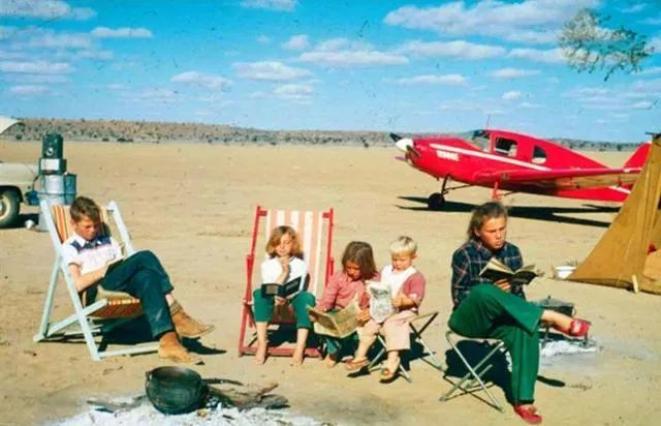

他来自一个崇尚探索的家族。父母分开后,马斯克十岁起就和父亲在南非共度时光。

马斯克的远亲生性喜欢挑战,经常独自驾驶飞机游历四方,也常领着小辈们进入野外进行探索活动

他的父亲从事工程工作,性格暴躁且多变,对孩子施行非常专横的管教方式。

他送12岁的马斯克去一个叫作“野外学校”的野外生存训练基地,那里物资匮乏,孩子们仅能分到少量食物和水,诱导他们为争夺生存资源而激烈冲突,几年之内就会有孩子因此丧命。

童年时身体瘦弱、表情呆板的马斯克,经常遭受攻击。其中一次最为严重,他被击打得脸部轮廓改变,不得不去医疗机构进行修复。

遭受校园欺凌的他,在父亲那里,遭遇的却是更加严厉的指责和谩骂,称他是个毫无用处的笨蛋。

那些场景变成了马斯克少年时期心酸的印记,也导致他承受了严重的心理负担,这种影响持续到现在。

8岁时的马斯克

马斯克反复努力想要从身体和心理层面摆脱父亲留下的印记,然而却无法完全摆脱父亲对他的精神层面的作用。这种影响主要体现在两个领域:

他逐渐显现出与父亲相似的特征,具体表现为难以体察他人感受,采取专横的管理方式,并且情绪波动极大且不稳定。

艾萨克森对马斯克的描述是,他的心境时常在开朗与沮丧之间转换,在热情澎湃与精神萎靡之间摇摆,在冷漠孤僻与情感真挚之间来回变动,有时还会突然爆发出令周围人惊惧的“暴戾状态”。

另处,幼年时期的困顿使他的忍耐力变得异常强韧。为了隔绝往昔的惊惧和不安,他同时也封闭了其他种种感受,诸如喜悦和体恤之心。

他现在的妻子,也是他的第三个伴侣,认为马斯克不明白怎样品味成功,领略自然之美,感受鸟鸣花香,欣赏风景如画。他之所以这样,是因为他的成长经历告诉他,人生就是一场煎熬,充满了无尽的苦楚。

他从不甘心于现状。所以,混乱的境况和激烈的争斗,特别能激发他的兴趣,这不只表现在他的商业行动上,也反映在他那些尝试维系却没能长久的感情经历里。

这也是为什么,他的很多行为充满幼稚、甚至挑战底线:

胡乱发布没有根据的言论,在公开场合吞云雾,还故意违反法规去针对批评者,这种行为非常恶劣

他成了“疯王”马斯克。

在阅读和行动中拯救自己

马斯克在访谈中提及,他并非刻意追求独处,他不想成为一个孑然一身的人。

为了排解孤单,他自年少时起,就喜欢参与并策划集体活动。然而,他常常仍是那个游离在外的“看客”,偶尔也会拿起书本阅读。

马斯克在小学阶段习惯一个人行动,他对周围环境充满探究欲,对于客观情况十分坚持,因此同学们常觉得他是个只知读书的人

可以说,青少年时期,对马斯克产生深刻影响的,还有阅读。

马斯克是个真正的爱书之人,在巅峰时期,他每天能阅读长达九个小时的书籍。他很小的时候就对天地起源、生命以及宇宙的内涵产生了浓厚兴趣,甚至一度因为觉得人生缺乏价值而陷入消沉。

那个阶段,马斯克钻研了众多存在主义哲学家的著作,诸如尼采、海德格尔以及叔本华,意图从中探寻宇宙与生命的真谛。

然而,存在主义思想使他愈发迷茫,甚至陷入绝望之中,这解释了为何,他其后表示,“不建议年轻人涉猎尼采。”

他碰巧因科幻小说度过了人生中的迷茫时期,那是一段关于生命意义的探索阶段。他为了寻找答案,几乎查阅了所有能找到的科幻读物,无论是学校的藏书还是地方上的图书馆。

罗伯特·海因莱的《严厉的月亮》在他的阅读清单中占据着重要位置,这部小说涉及的内容,后来引起了马斯克的浓厚兴趣,其中一个核心议题便是人工智能的成长路径,究竟是能够成为人类的守护者,还是会形成独立的思维,从而对人类带来潜在风险。

他另外钟爱的一个系列著作《基地三部曲》,启发了关于人类如何实现太空航行的思考,并且构成了他后来创立Space X的基础。

在他求知欲强烈的时期,对他触动最深的科幻小说,便是《银河系搭车客指南》这部作品。这部充满诙谐色彩的故事,不仅构建了马斯克的思维模式,还协助他走出了存在主义的困惑心境。

见识了书本里更广阔的天地之后,马斯克不再满足于脑海中的遨游,转而渴望在现实世界里去探索。

17岁时,马斯克决定离开南非,逃离和父亲在一起的痛苦生活。

他做事十分麻利,独自前往使馆,成功获取了母亲原本所属国加拿大的旅行证件,随后与暂时居住在南非的家人分别,一个人踏上了前往加拿大的旅程。

这也是少年马斯克,为自己的人生迎来的第一次转机。

他购买了一张前往加拿大的机票,仅此而已,他随身携带了四千美元的旅行支票和现金,此外还带着一份从未谋面的亲属清单,就这样开始了前往陌生国家的征程。

离家之际,老父鄙夷地告诉他,过些时日他定会归来,他断无可能获得成功。

在加拿大的乡下坐公共汽车时,马斯克确实碰到了大麻烦。他由于中途要下车,没能赶上车,导致装着旅行支票和衣物的行李箱丢失了。那时候他身边只有背包里随身带的几本书。接着,他又花了好多天去更换那些旅行支票,整个过程非常艰难。

未曾料到,那件不顺利的事务,促使他初次认识到金融支付领域亟待革新,并由此萌生了创办paypal的念头,成为了他日后行动的最初动力。

必须承认,精英与常人的想法差异大概就在于此。面对相同境遇,许多人或许仍旧唉声叹气,或者反思过失,而卓越者却早已切换到全新视角,探究是否存在彻底革新之路。

这种思考模式,在他后续的人生道路上反复出现,只是后来他着手处理的课题规模越来越宏大,涉及互联网、电动汽车、绿色能源,乃至星际殖民蓝图。

被使命感驱动的天才

十七岁的马斯克,从南非抵达加拿大,进入女王大学学习。他一贯对历史和科幻小说怀有深厚爱好。此外,他也热衷于钻研桌游和电子游戏的乐趣。

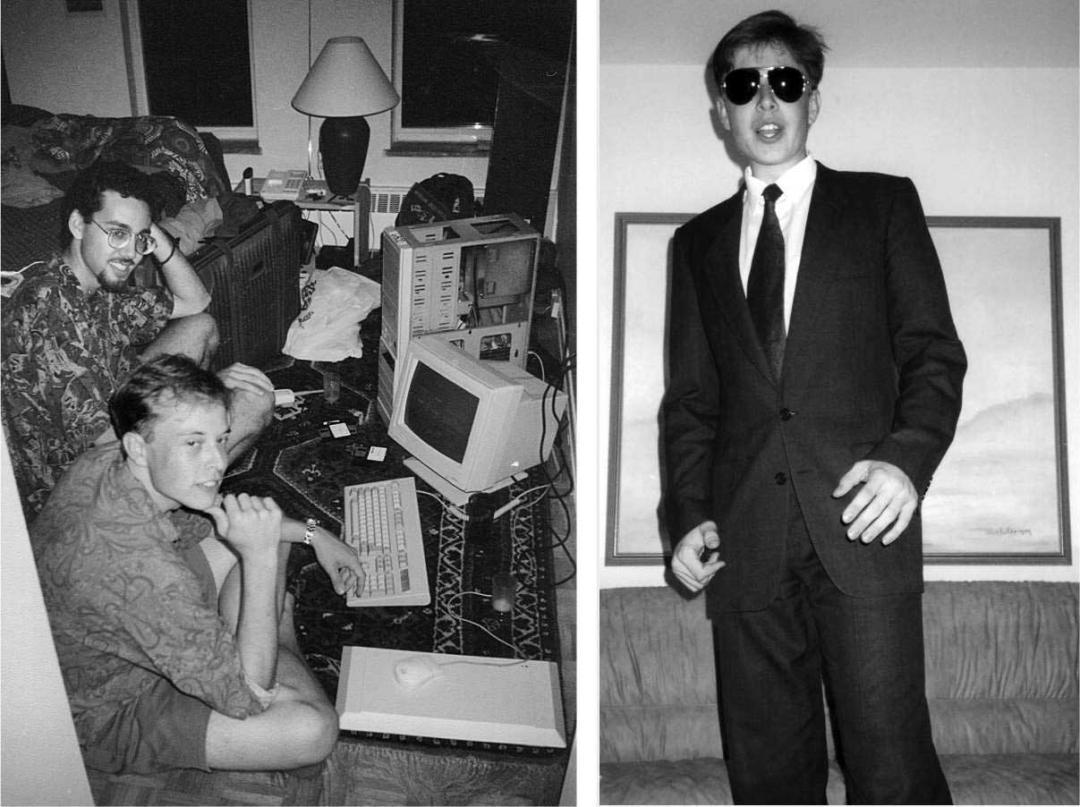

马斯克在女王大学就读期间

图源:《埃隆·马斯克》传记

早在南非居住期间,十几岁的马斯克就热衷于各式各样的电子娱乐产品。进入大学后,他更加专注于某款策略类游戏,该游戏需要多名参与者通过运用复杂的计谋、对资源的调配、对后勤体系的把控以及灵活的战术运用,从而构建自己的王国。

这是他特别钟爱的游戏玩法,取胜的关键在于掌握繁复的规则,同时进行资源的有效争夺。这种玩法也促使他提升策略能力,锻炼战略思考,为他日后的商业对抗打下基础。

马斯克并非完全沉溺于虚拟空间,虽然内心感到孤单且难以融入集体,但在现实社会中他却展现出很强的主动推销自己的本领。

在女王大学求学时,马斯克同自己的胞弟金博尔,形成了一种颇为独特的日常活动:每当阅读完报纸,他们会各自挑选出其中一位印象最深刻的人物,然后由弟弟负责拨打电话,试着邀请对方一同用餐。

有一次,他们选定加拿大丰业银行负责战略规划的高管彼得·尼科尔森,此人具备物理学硕士和数学博士学位,出乎意料地答应和兄弟俩一同用餐。

马斯克与对方探讨了哲学、物理学以及宇宙的根本性质,因而深受这位资深人士的器重,并且获得了暑期实践的机会,得以直接加入对方的战略制定部门任职。

这段实习过程虽然短暂,却让他慢慢明确了自己未来的发展方向——那就是,比起为他人效力,他更擅长开创自己的事业。

毫无疑问,马斯克是一位极具抱负的人物,他的抱负始终受到青少年时期所关注那些重大议题的牵引,在大学阶段,这些抱负逐渐演变为他的奋斗目标。

1992年,马斯克为了迎接学术上的新挑战,决定再次调整人生方向。依靠获得的奖学金和贷款,他前往美国宾夕法尼亚大学继续深造,开启了全新的校园生涯。

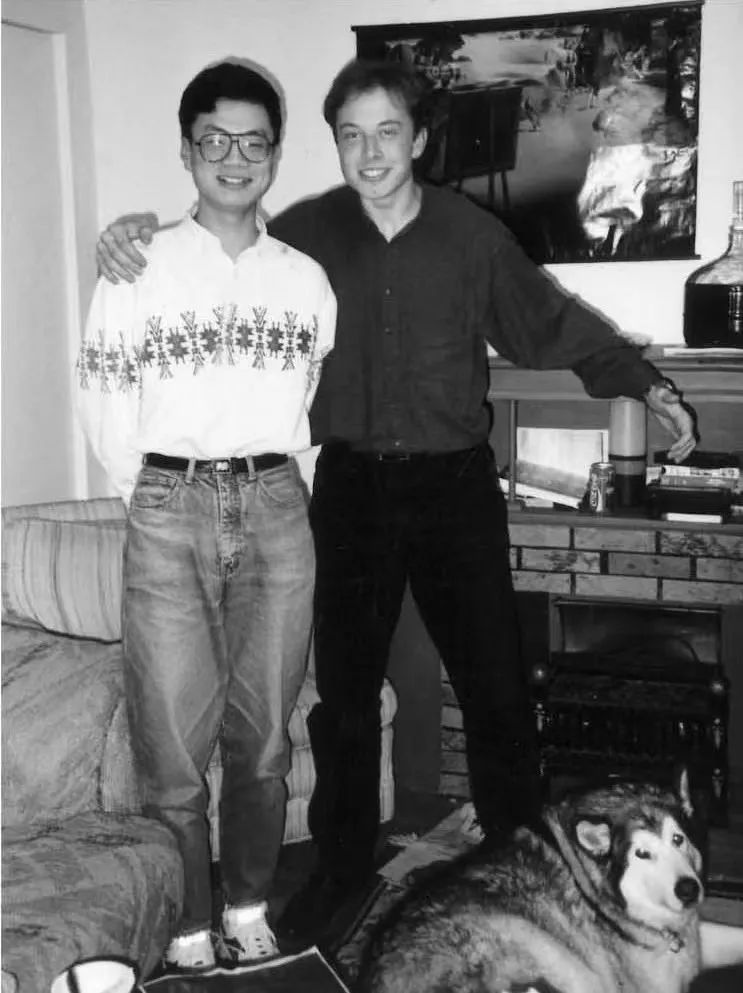

马斯克与任宇翔在宾夕法尼亚大学

图源:《埃隆·马斯克》传记

在宾大求学期间,对工程领域抱有热情的马斯克,最终选择了物理学作为专业方向。他渴望成为一名工程师,深入探索物理学最核心的规律。这种思维模式也成为了他日后所倡导的“第一性原理”,主张一切从本源出发,寻找解决各类难题的途径。

他同时选择进修商科专业,并非出于个人喜好,而是忧虑若不掌握商科知识,将来可能需要为那些拥有商科背景的人效力。

在此处,马斯克结识了唯一他坦言“物理造诣超越自己”的任宇翔,此人是代表中国夺得第二十二届国际物理奥林匹克金牌的选手,后来成为他在上海建立特斯拉制造基地的关键合作者。

他们一同开展实验,探究不同物质在极端温度下的反应,同时探讨如何运用物理原理来构造火箭,期间,马斯克不断提及要打造能够飞往火星的运载工具。

遥不可及的火箭梦,在这个时候就种下了。

图源:纪录片《回到太空》

大学生涯中,马斯克对电动汽车抱有浓厚兴趣,经常在校园绿地上用餐时研读电池技术相关的学术文献,得知加利福尼亚州近期颁布新规,要求从2003年起,汽车中电动车比例须达到十分之一,他立刻萌生念头,决心要达成这一目标

他同样认为,新兴的太阳能,是达成永续能源理想的优选路径。

他在毕业论文《构建太阳能文明的关键性》中阐述,人类文明很快将面临抉择,唯有发展清洁能源方能持续进步。论文的末尾部分,他还呈现了自己设想的“未来能源设施”的具体形态。

老师给了他九十八分的好评,称文章“颇具新意,表述精当,唯独收尾插图略显突兀,令人费解”。

回望过去,马斯克在求学期间着迷的这三个范畴——网络技术、环境友好型能源以及宇宙开拓,确实逐一影响了他的人生轨迹,他更是亲手发起了PayPal、Tesla Motors、SpaceX以及太阳能产业等众多颠覆性企业。

马斯克是个非凡的个体,他不仅仅展现出卓越的才智,从某种角度来看,他更是一个以强烈的责任感为动力的雄心勃勃者。

他年少时,对诸多深奥议题的思索,以及沉醉于科幻故事的状态,推动了责任意识的萌发,在往后的岁月里,这种意识持续发展,并逐渐完善。

他未来的求知欲望,完全源自于崇高的责任感,目的是解决心中的重大疑问,同时让这些想法在社会上产生实际作用。

图源:纪录片《回到太空》

一个人若想重塑世界,就必须钻研学问,学问才能变成技能和用途。

结语

一个天资聪颖的孩子,凭借读书、实践和责任心的推动,成就一番事业,自然而然是顺理成章的结果。

不过,这位曾革新世道的智者,时常需与内心的阴暗搏斗。

依照作家艾萨克森的阐述,马斯克幼年时父亲给予的冲击,仿佛一种隐秘的驱动力。那个兼具刚强与敏感的少年,在他波澜壮阔的奋斗历程中,总得不断对抗这股隐秘的驱动力。

图源:纪录片《回到太空》

非凡人物的生平难以模仿,不过我们依然可以察觉,个人幼年时期的际遇,对于其成长具有何等深刻的影响。

我们多数人没有马斯克的非凡才能,也不见得能遇到他那样的际遇,不过,从书本里发掘自己热爱的方向,在生活当中察觉可以施加影响的环节,带着某种使命感去度过每一天,去掌握新的知识,这或许也是一种值得追求的活法。

还没有评论,来说两句吧...